抗生素殘留檢測儀:乳制品/蜂蜜/水產全品類殘留檢測專家

在食品安全領域,抗生素殘留問題始終是懸在消費者頭頂的“達摩克利斯之劍”。從乳制品中的*-內酰胺類殘留,到蜂蜜中的氯霉素風險,再到水產品中的喹諾酮類超標,抗生素當使用正通過食物鏈威脅公眾健康。抗生素殘留檢測儀憑借其“多品類覆蓋、高靈敏度、智能化操作”的特性,成為乳制品、蜂蜜、水產全鏈條殘留檢測的“技術專家”,為食品安全筑起一道精準的科技防線。

一、技術適配:全品類檢測的“多面手”

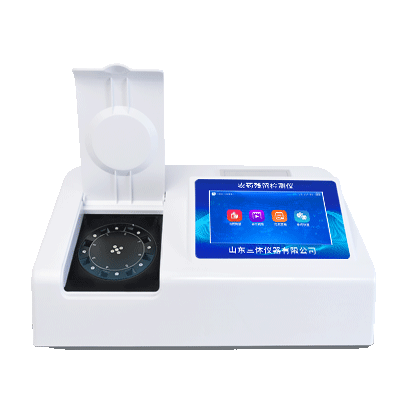

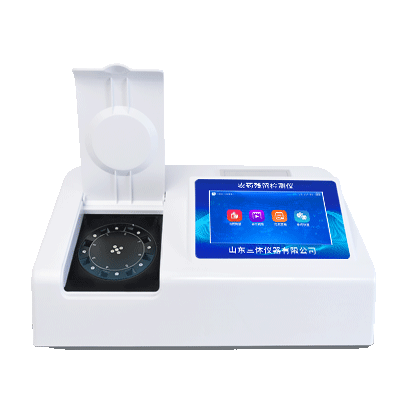

不同食品基質對檢測技術的要求差異顯著,抗生素殘留檢測儀通過模塊化設計實現了對乳制品、蜂蜜、水產品的全覆蓋。在乳制品檢測中,設備針對牛奶、酸奶等高蛋白基質,采用酶聯免疫吸附法(ELISA)或膠體金免疫層析技術,可精準識別青霉素類、四環素類、磺胺類等殘留,避免因殘留導致的過敏反應或骨髓抑制風險;在蜂蜜檢測場景,設備通過光學傳感器與電化學分析的融合,能穿透蜂蜜的高黏度基質,快速篩查氯霉素、呋喃類等違禁藥物,防止因殘留引發的再生障礙性貧血或致癌風險;針對水產品,設備結合免疫學原理與光譜分析技術,可同時檢測喹諾酮類、硝基呋喃類等抗生素,解決水產品中藥物代謝快、殘留隱蔽的難題。

這種“一機多用”的能力源于技術的深度集成。設備內置多通道檢測模塊,通過更換檢測卡或調整參數即可適配不同食品類型;抗干擾算法可消除乳脂、蜂蜜糖分、水產品鹽分等基質效應,確保檢測結果的準確性。無論是乳制品加工廠的原料驗收,還是蜂蜜企業的出廠自檢,亦或是水產市場的快速篩查,一臺設備即可完成全品類檢測任務。

二、流程再造:從被動抽檢到主動防控

抗生素殘留檢測儀的價值,在于推動殘留監控從“末端治理”向“全流程管控”的轉變。在乳制品產業鏈中,養殖場可通過設備對生鮮乳進行現場檢測,在奶牛用藥后嚴格把控休藥期,避免抗生素殘留進入加工環節;在蜂蜜生產領域,企業利用設備對蜂場原料進行批次檢測,杜絕因蜂藥濫用導致的殘留超標;在水產養殖行業,養殖戶通過設備定期監測養殖水體與魚體藥物殘留,及時調整用藥方案,防止違規藥物進入市場。

這種全流程覆蓋形成了“檢測-預警-處置”的閉環機制。設備檢測結果可實時上傳至監管平臺,當殘留值接近限值時自動觸發預警,指導企業調整生產流程;對于超標樣本,系統可鎖定來源批次、檢測時間等關鍵信息,實現問題產品的精準追溯。例如,某乳企通過部署檢測儀,將原料乳的抗生素陽性率大幅降低,顯著提升了產品質量與市場信譽。

三、社會價值:重構食品安全的信任基石

抗生素殘留檢測儀的普及,正在重塑食品行業的治理模式。對生產企業而言,它是提升質量管控能力的“工具包”,通過常態化自檢降低合規風險;對監管部門來說,它是優化資源配置的“放大器”,將有限的人力聚焦于高風險領域;對消費者來講,它是增強信息透明度的“窗口”,當市場上的食品普遍附帶殘留檢測證明,公眾對食品安全的信心將顯著提升。

在食品安全治理現代化的進程中,抗生素殘留檢測儀已超越技術工具的范疇,成為連接生產、監管與消費的信任紐帶。它用科技力量填補傳統監管的盲區,以即時檢測構建風險防控的“防火墻”,更通過全品類數據聯動推動形成“企業自律、政府監管、社會監督”的共治格局。未來,隨著設備靈敏度的持續提升與檢測成本的進一步降低,這道“全品類安全防線”必將為公眾飲食安全提供更堅實的保障,讓每一滴乳、每一勺蜜、每一條魚都承載科技與責任的雙重承諾。